7 août, 2025Du 4 au 7 août 2025 à Pittsburgh, l'affilié d'IndustriALL United Steelworkers (USW) a rassemblé plus de 200 délégués de raffineries, de sociétés d'oléoducs et d'usines chimiques de tous les États-Unis pour la National Oil Bargaining Conference (NOBC). Cette manifestation, organisée tous les deux ans, arrête les lignes des négociations nationales à venir dans l'industrie pétrolière. Mais alors qu'ils étaient réunis cette année, les délégués ont dû constater que les forces qui influent sur leurs négociations ainsi que sur l'avenir de leurs emplois sont de plus en plus globales, technologiques et imprévisibles.

Un modèle de négociation coordonné

Le National Oil Bargaining Program, arrêté en 1965, est un exemple unique en son genre de coordination syndicale structurée. Il regroupe des équipes de négociation afin d'harmoniser leurs calendriers et instaurer une plateforme commune. Les propositions des conseils locaux sont examinées et fusionnées par un Comité de politique nationale issu de la base et qui entame ensuite la négociation avec le principal employeur, Marathon Petroleum.

Une fois qu'un accord se dégage à l'échelon national, il devient la référence pour toutes les compagnies participantes et fixe une norme minimum pour l'ensemble de l'industrie. Cette démarche structurée évite la fragmentation et renforce le pouvoir de négociation.

Mike Smith (USW) s'adresse à la conférence (NOBC)

"Votre présence ici est un investissement dans notre avenir. Le temps passé ensemble ici, à échanger nos stratégies et renforcer notre solidarité, est le garant de notre force dans la négociation,"

a déclaré Mike Smith, le président du programme de négociation nationale pour le pétrole.

La force de ce programme réside dans son unité et son calendrier qui font que les compagnies ne peuvent faire jouer les travailleurs les uns contre les autres. Bien que ce modèle soit propre aux États-Unis, son principe fondateur, qui est de bâtir une force collective par la coordination, est riche d'enseignements pour les syndicats du monde entier.

Des pressions mondiales sur les négociations nationales

Le contexte dans lequel s'est tenue la conférence de 2025 baignait dans un sentiment général d'incertitude. Pendant la séance inaugurale, des dirigeants syndicaux ont mis en lumière les grands enjeux du secteur, comme l'abandon des promesses d'investissement dans les technologies énergétiques de demain, comme l'hydrogène et la capture du carbone, la montée de l'inflation, les droits de douane et l'instabilité internationale. Ces facteurs ont déjà conduit de nombreuses compagnies à reporter ou réduire les investissements dans leurs équipements, malgré la constance de la rentabilité dans le raffinage. Les délégués ont été pressés de garder ces dynamiques à l'esprit lorsqu'ils prépareront leurs prochains cycles de négociation.

"Nous avons assisté à quantité d'annulations de financements … le marché mondial est assez ténébreux,"

a ajouté Mike Smith.

Cette instabilité provient en bonne part de l'inversion de la politique énergétique fédérale des États-Unis, d'une administration à l'autre. Sous le président Biden, le secteur a beaucoup investi dans le développement des énergies propres et la transition industrielle. Mais avec le changement de climat politique et les perspectives de déréglementation causés par le retour de Trump aux affaires, beaucoup de compagnies ont stoppé leurs investissements ou gelé des projets. Les travailleurs se trouvent maintenant pris entre deux visions concurrentes de l'avenir énergétique, et n'ont guère à dire dans aucune.

Les délégués ont aussi exprimé leurs inquiétudes devant la hausse des coûts de santé, l'inflation, les protections contre le licenciement, la sécurité des retraites et la stabilité de l'emploi, autant de facteurs qui seront tous au centre des négociations qui démarreront en janvier 2026.

Dans une industrie qui ressent toujours l'instabilité engendrée par le COVID, il va sans dire que le poids de la volatilité économique et politique est rejeté sur les épaules des travailleurs. La question qui sera au centre des négociations de cette année est de savoir qui paiera le prix des changements de priorité des groupes de l'énergie.

Technologie et exclusion de la transition

L'industrie évolue et les menaces aussi, et elles ne sont pas uniquement économiques. Diana Junquera Curiel, la directrice d'IndustriALL en charge de l'industrie de l'énergie et de la Transition juste, a évoqué les risques croissants pour les travailleurs d'être exclus des grandes décisions sur la transition énergétique et le changement technologique. Elle a mis en garde contre l'intelligence artificielle (IA), la déréglementation et les nouveaux accords commerciaux qui changent le secteur à grande allure.

Diana Junquera Curiel s'adressant à la NOBC à Pittsburgh

"Les entreprises du secteur de l'énergie utilisent déjà l'IA dans leurs processus. J'ai analysé les risques et les perspectives de l'IA dans ce secteur et il faut que les syndicats soient à la table des transitions technologiques,"

a déclaré Diana Junquera Curiel.

Dans tout le secteur pétrolier, l'IA est de plus en plus utilisée pour la maintenance préventive, l'automatisation des processus industriels, voire pour la surveillance de sécurité. Bien que ces technologies favorisent l'efficacité, elles comportent aussi de graves menaces pour la sécurité d'emploi, les critères de compétences et le contrôle, surtout lorsqu'elles sont mises en place sans que les travailleurs soient associés ou en l'absence de négociation.

Elle a insisté sur le fait que l'issue des négociations aux États-Unis a des implications mondiales :

"Vos batailles et vos négociations, ici aux États-Unis, ne sont pas confinées au Texas, à la Californie ou la Pennsylvanie. Elles franchissent les océans, et déterminent ce que sera la situation des travailleurs du pétrole au Royaume-Uni, au Nigeria, au Mexique et ailleurs."

Le résultat des négociations nationales aux États-Unis a souvent valeur de précédent auquel se réfèrent d'autres compagnies dans le reste du monde. Lorsque les multinationales américaines négocient les salaires, les normes de sécurité ou les protections contre le licenciement chez elles, celles-ci influencent souvent ce qui est proposé, ou refusé, dans les sites qu'elles exploitent ou qui travaillent pour elles dans le Sud global. En outre, les chaînes d'approvisionnement mondiales sont étroitement liées; si des raffineries connaissent des pénuries de main-d’œuvre ou des avancées syndicales qui augmentent leurs coûts, leurs effets sont souvent répercutés sur les travailleurs d'organismes sous-traitants ou externalisés à l'étranger. Pour les syndicats de pays où les protections au travail sont plus faibles ou le taux de syndicalisation inférieur, les victoires remportées par les syndicats aux États-Unis peuvent servir de levier ou de moyen de pression pour défendre leurs acquis. C'est pourquoi la coordination et la solidarité mondiales demeurent essentielles.

Sécurité, reconnaissance et résilience

La présidente de l'USW International et vice-présidente d'IndustriALL Roxanne Brown a mis en garde contre les économies imposées à des organismes clés pour la sécurité, comme l'Administration de la sécurité et la santé professionnelles (OSHA), qui limiteraient les inspections et affaibliraient les mesures coercitives, mettant les travailleurs davantage en danger.

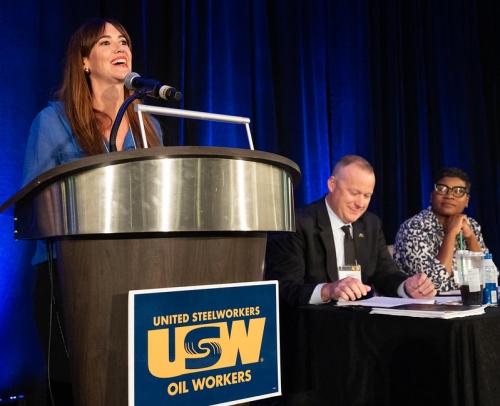

Roxanne Brown (USW) et V-P d'IndustriALL, s'adresse à la NOBC

"Merci à vous, les travailleurs du pétrole, pour tout ce que vous faites, chaque jour, héros discrets qui font fonctionner le pays. Que ce soit dans l'énergie qui alimente nos foyers ou dans les matières premières dans les produits que nous utilisons quotidiennement, votre travail touche chaque Américain, et il est temps que notre nation le reconnaisse,"

a déclaré Roxanne Brown.

Les délégués ont proclamé que la santé et la sécurité doivent rester une priorité à la table des négociations.

Avec moins de contrôle et plus d'automation, on attend de plus en plus des travailleurs qu'ils assurent eux-mêmes leur propre sécurité dans des environnements à haut risque. Un libellé plus rigoureux pour les normes de sécurité des conventions collectives n'est pas seulement un plus, c'est vital.

Perspectives internationales et défis partagés

La conférence a aussi accueilli des leaders syndicaux mondiaux qui ont éclairé d'un œil critique le paysage mondial de l'énergie.

Frode Alfheim (Styrke) s'adresse à la NOBC

Frode Alfheim, le président du syndicat norvégien Styrke (anciennement Industri Energi), a souligné la force du taux de syndicalisation élevé dans le secteur pétrolier et gazier norvégien et le rôle essentiel qu'elle joue dans la sécurité énergétique de toute l'Europe.

"Sur la plateforme continentale norvégienne, près de 90 pour cent des travailleurs sont syndiqués, un degré de force et d'unité rare dans le reste du monde. Cette force doit être reproduite sur la scène mondiale parce que les défis que nous rencontrons ne s'arrêtent pas aux frontières nationales."

Pour en savoir plus : Le rôle de la Norvège dans l'obtention d'une transition énergétique juste.

Dans tout le Sud global tout comme dans des pays producteurs de longue date, les travailleurs subissent des protections chaotiques, l'insécurité d'emploi et leur exclusion des plans de transition. Ces défis communs nécessitent des ripostes coordonnées.

Au Nigeria, la précarisation de l'emploi se généralise; beaucoup de travailleurs du pétrole sont embauchés en tant que sous-traitants temporaires, souvent pour des salaires moindres, sans prestations et aucune représentation syndicale. Cette précarité structurelle prive les travailleurs d'une participation digne de ce nom à la transition énergétique et compromet la sécurité et le développement des compétences.

Au Mexique, tandis que beaucoup de travailleurs bénéficient d'une représentation syndicale, les multinationales pratiquent fréquemment les contrats de courte durée dépourvus de protection. Ce système à deux vitesses provoque de graves disparités en matière de salaires, de formation et de perspectives de carrière à long terme dans un même secteur.

Au Royaume-Uni et dans le secteur écossais de la mer du Nord, la transition est marquée par les dégraissages, le sous-investissement et l'incertitude. La main-d’œuvre devrait être ramenée de 115.000 unités à 57.000 à peine pour le début des années 2030. Une politique fiscale restrictive, une planification hésitante et l'absence de nouveaux projets poussent le personnel spécialisé à quitter l'industrie, et souvent le pays.

Ces cas reflètent un schéma plus large :

- La rétention et le recrutement sont de plus en plus difficiles. À mesure que le changement technologique remodèle le secteur, beaucoup de compagnies ont du mal à attirer et conserver du personnel qualifié.

- Des déséquilibres démographiques apparaissent. Au Royaume-Uni par exemple, 41 pour cent des travailleurs du secteur pétrolier ont plus de 50 ans tandis que seuls 12 pour cent ont moins de 30 ans. Les femmes restent sous-représentées avec à peine 14 pour cent, bien moins que dans d'autres secteurs d'industrie.

- La volatilité du marché, causée par l'instabilité géopolitique, les changements de réglementation et les fluctuations des cours du pétrole continuent d'entamer la stabilité d'emploi, quelles que soient les régions.

Ces problèmes ne sont pas isolés, propres à des pays en particulier, ils sont les symptômes d'un modèle mondial de l'énergie en transition dépourvu de dimension sociale cohérente. Les voix qui se sont élevées à Pittsburgh nous rappellent que tout progrès réel doit mettre les travailleurs au centre de la planification de la transition, de l'investissement et de la prise de décision.

Pour l'avenir

Alors que les systèmes énergétiques muent et que la concurrence mondiale s'intensifie, les travailleurs du secteur pétrolier sont priés d'affronter les conséquences de décisions sur lesquelles ils n'ont eu aucune influence. Qu'il s'agisse de l'IA et du changement climatique ou des accords commerciaux et de la déréglementation, les syndicats doivent se battre pour conserver un rôle central dans ces transformations.

"Les efforts consentis jusqu'à présent par les compagnies de l'énergie ne satisfont pas les syndicats. Les initiatives en cours s'agissant du climat et de l'activité commerciale ne produisent pas assez de résultats,"

a ajouté Diana Junquera Curiel.

Le modèle de négociation que nous avons vu à Pittsburgh montre que la coordination, la solidarité et la préparation peuvent devenir une force réelle. Alors que chaque pays a sa situation qui lui est propre, le principe reste le même : des syndicats forts et unis sont essentiels pour assurer au secteur de l'énergie un avenir juste et équitable.

Et Diana Junquera Curiel a conclu en ces termes :

"L'ampleur de notre influence est à l'échelle mondiale, tout comme la responsabilité qui l'accompagne."